曾安平说 , 德国院士评选是在候选人不知情的情况下进行推荐和筛选的 。 首先 , 候选人的学术能力要得到领域内同行的公认 , 其次 , 还要看其对学术共同体 (scientific community) 的服务和贡献 , 同时也会考虑工程院在行使其最高咨询性及战略研究时所需要的特殊专业才能 。

科研: 从无到「有」 , 从德国到中国

文章图片

基础研究改写教科书错误 , 合成生物学的产业应用成果丰硕

曾安平在德国带领的多学科交叉团队 , 取得了丰富的科研成果 , 其研究组已经发表论文 300 余篇 , 编写著作 5 本 , 并申请专利 20 余项 。 这些工作中 , 既有生物合成基础的代谢途径和网络构建 , 分子水平上蛋白质及」细胞工厂」的理性设计及动态调控 , 也有利用酶 , 微生物及动物细胞的大规模生物制造技术开发 , 同时 , 部分成果已在产业中实现应用 。

在博士论文工作期间 , 他就推翻了一个关于氧气利用生物能学效率的教科书般的定论 , 证明了在微氧条件下 , 以氧为基础的底物磷酸化的生物能 ATP 得率高于氧化磷酸化的生物能 ATP 得率 。 他提出的过量动力学理论及数学模型和动物细胞生长关键抑制因子及数学模型 , 也改写了教科书及文献中的错误 。

在基础研究方面 , 其团队开展了基因组水平上的代谢和调控网络构建、结构和动态分析的系统生物学研究 , 其中 , 提出了大规模代谢网络结构的合理接连及拓扑分析新方法 , 两篇相关论文成为这一领域的经典之作 。

文章图片

他的团队还在国际上率先将基于基因组学 , 蛋白质结构及分子动态模拟的合成生物学应用于工业微生物酶及代谢途径的改造和原创构建 , 成功应用于 1,3-丙二醇 , 氨基酸及一碳化合物 (CO?, 甲酸等) 生物利用新途径或新菌种的开发 。

最近 , 其还提出一个具有普遍性的二元醇 (尤其是支链二元醇) 生物合成新原理和途径 , 以此作为合成生物学平台 , 成功合成出 10 个二元醇 , 其中 6 个是第一次报道 , 这些二元醇在工业上和医药领域具有广泛的应用前景 。

在基础研究方面 , 曾安平团队近年开展了 CO? 生物利用新途径的研究 。 这是一个和碳中和紧密相关的方向 。 在此工作中 , 曾安平团队还首次发现了其中一个关键酶具有罕见的可逆相分离现象 , 形成环境响应的催化活性水凝胶 。 他们正在开展将其作为智能生物材料在合成生物学和生物医学中的基础及应用研究 。

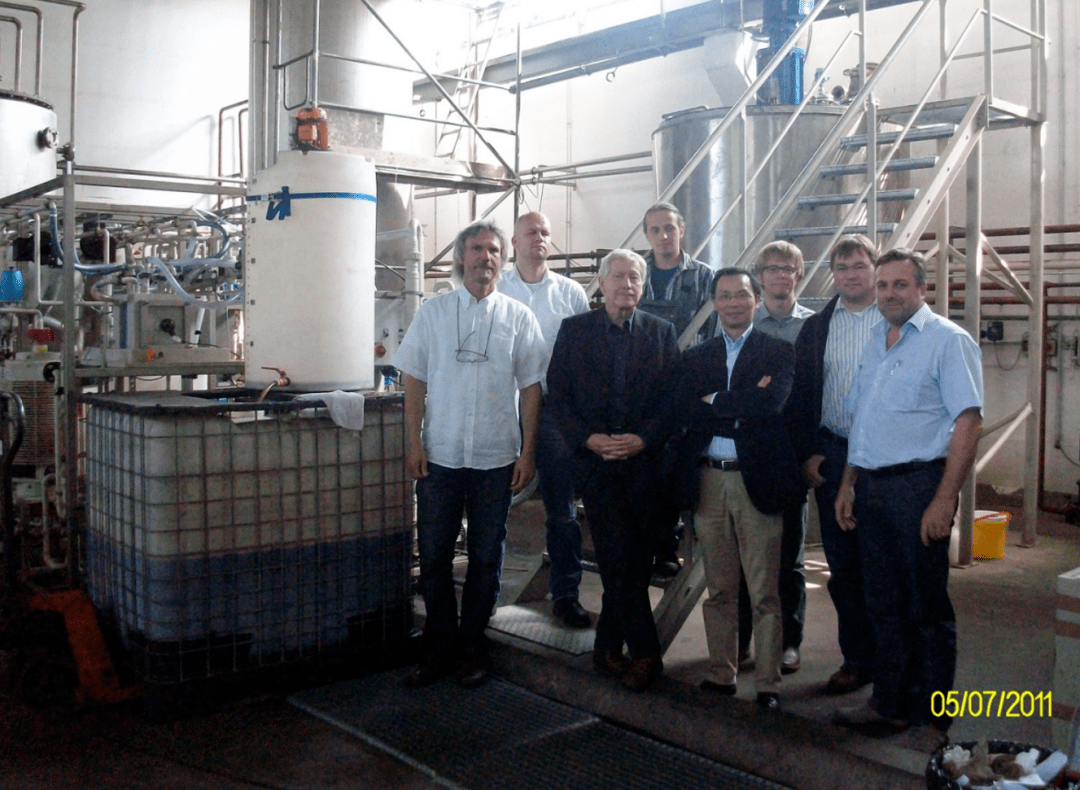

文章图片

图 | 新工艺吨级中试成功留念(右图)(来源:曾安平)

在应用研究方面 , 曾安平团队的研究工作涉及蛋白质体外表达及基于算法的自动优化平台、各种生物反应器从实验室规模到吨级放大、生化反应和分离耦合的微小型工厂 。

近年来 , 从生物反应器中细胞 (包括细菌 , 酵母 , 动物细胞) 定量生理学 , 代谢及发酵过程调控及优化到生物反应器设计、放大以及生物产品分离方法的开发与过程集成 , 对多个生物过程及产品进行了广泛的深入研究 。

1,3-丙二醇的生物合成是曾安平最具代表性的工作之一 , 该团队开发出一株新型的巴氏梭菌 , 成功实现了开放式 (无需灭菌) 培养 , 不需添加酵母粉及其它昂贵培养基成分的高效发酵 , 将发酵时间缩短一半;并通过开发下游产品分离新方法 , 成功实现了副产物有机酸的回收利用 , 可降低近 50% 的生产成本 , 且实现无废水排放 。

特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。