每经采访人员:林姿辰 每经编辑:杨夏

【不要“神化”,也不要“妖魔化” 和瑞基因CEO周珺:肿瘤基因检测市场还没“开花结果”】

文章图片

尽管生物科技飞速进步 , 但癌症仍是令人闻之色变的健康杀手 。 根据世界卫生组织国际癌症研究机构(IARC)数据 , 2020年中国新发癌症人数超过450万 , 居全球第一 。

因为早期症状不明显 , 中晚期生存率低 , 肝癌与肺癌等癌种被称为“沉默的癌症” 。

如何用新一代基因检测技术让这类“沉默的癌症”被看到?基因检测公司寄希望于高通量、低成本的新一代技术 , 陆续涌向肿瘤赛道 。

和瑞基因就是其中的典型代表 。 近期 , 和瑞基因CEO周珺接受《每日经济新闻》“每经人物·大健康”栏目专访 , 感叹基因检测技术“日新月异” , NGS(高通量测序技术)正在为肿瘤基因测序提供强大的工具 。 而癌症早筛产品的潜力一定会在未来逐渐释放 。

在他看来 , 虽然行业在过去几年经历了从冷到热 , 从无序到形成共识的过程,但市场还没有到“开花结果”的阶段 。 同时 , 也要改变大众的认知 , 破除行业的“神化”和“妖魔化” , 避免鱼目混珠的骗局 。

谈战略:聚焦全病程管理 , 早筛产品潜力将逐渐释放

2005年至今 , 我国癌症患者5年相对生存率从30.9%提高到40.5% , 被认为是医疗水平提升取得了不错的成绩 , 但同时期 , 美国癌症患者5年相对生存率已经达到近70% 。

造成这一悬殊差距的正是癌症早筛 , 即对健康人群进行早期癌症和癌前病变的筛查 , 从而提高早期患者占比 , 更早实现治疗以提高患者五年生存率 。 但AFP(甲胎蛋白)检测和影像学检查等传统早筛手段的“天花板”已经显现 。

而受限于创新药和技术发展 , 2015年前 , 国内基因检测技术多应用到无创产前筛查和消费级基因检测 , 极少的癌症早筛产品存在过度宣传和准确性不足等问题 , 饱受消费者质疑 。

癌症早筛迫切需要新一代基因检测技术 。 2015年后 , 随着国内肿瘤靶向药的发展和NGS技术的成熟 , 基因检测的应用逐渐拓展到肿瘤早筛、用药指导、遗传性肿瘤筛查等多个方面 , 包括和瑞基因在内的首批癌症早筛公司应运而生 。

“早筛其实不是一个新概念 。 ”周珺认为 , 过去 , 基于蛋白、糖类或激素等生物标志物在临床上的成功 , 企业希望能够找到一个或一类单一的Biomarker(生物标志物) , 特异性地诊断出肿瘤 。 但这种方法很难应对更多极具复杂性的癌种 , 也不具有更多癌种的横向延伸性 , 反复试验对检测产品本身的特异性和灵敏度没有特别大的提升作用 。 这不是这次基因检测技术浪潮中大家追逐的目标 。

文章图片

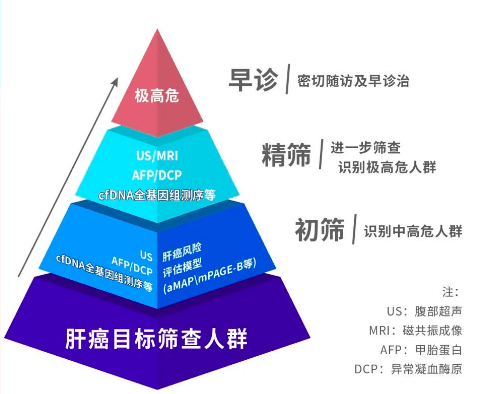

肝癌早筛金字塔模型 图片来源:和瑞基因官方公众号

作为国内产前早筛龙头贝瑞基因先前的肿瘤事业部 , 和瑞基因在2017年独立时就手握伴随诊断产品(用于确定能够从某一治疗产品中获益的癌症患者群体) 。

NGS技术能够同时对上百万甚至数十亿个DNA分子进行测序 , 有助于寻找新靶点及诊疗方案 , 是肿瘤早筛的强力工具 。 基于这一技术 , 周珺认为 , 和瑞基因应该转换思路 , 在整个基因组学 , 甚至多组学的水平上面观测不同基因的变化特征 , 并从中找到按照传统思路很难找到的生物标志物 , 然后再去开发早筛产品 。

周珺坚持 , 肿瘤筛查、诊断、治疗、预后是一个整体的事情 , 如果只把一块做好 , 并不是完美的解决方案 , 因此公司要定位于癌症全病程检测 , “一切肿瘤实现早诊早治 , 所有患者获得精准治疗” , 而肿瘤早筛是其中重要一环 。

特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。