文章插图

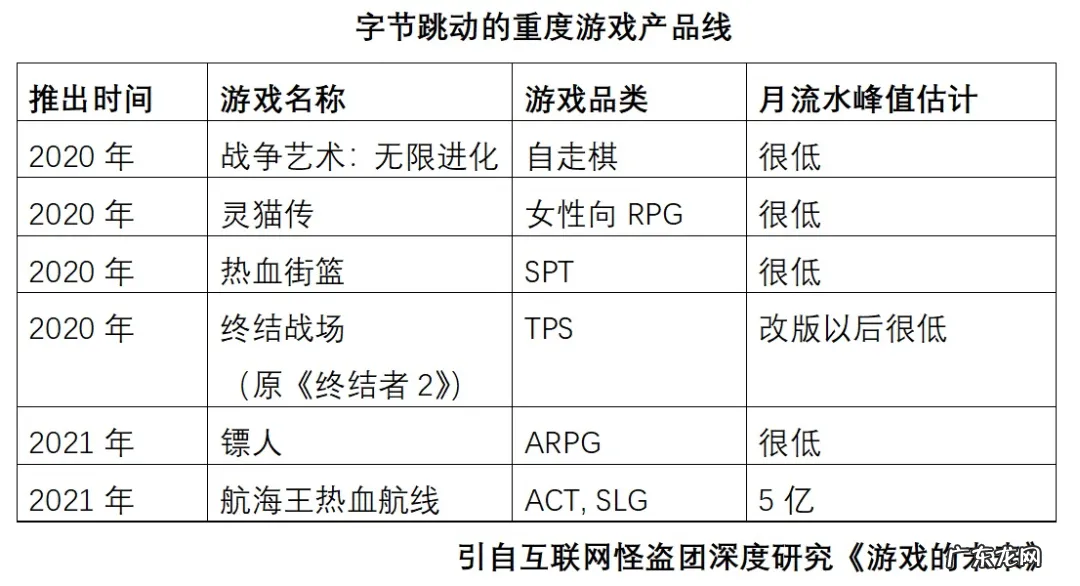

对于腾讯之外的平台型公司而言 , 游戏业务最有可能的突破口是海外市场——没有腾讯这个巨无霸 , 市场空间广阔 , 本土游戏厂商良莠不齐 , 而且中国游戏已经取得过不错的战绩 。 尤其是字节跳动、阿里 , 可以利用自己的海外流量平台扶持游戏出海 。 其实这就是字节跳动正在做的事情 , 对沐瞳科技和有爱互娱的收购 , 归根结底都是为海外市场准备的 。 而B站和快手就不一定有这么好的运气了 , 众所周知 , 它们在海外并没有很大的流量平台 。

“有流量就能做游戏”的荒谬之处

过去几年 , 我发现了一个奇特的现象:当一家互联网巨头打算跨界做游戏时 , 往往会选择一个没做过游戏、甚至不玩游戏的人去主管游戏业务 , 这个人又会带去一大群不懂游戏的中层骨干 , 从而让整个游戏业务步履维艰 。 这折射了互联网巨头的一个极端错误的观念:游戏是一门流量生意 , 游戏业务的管理层只用懂流量就够了 。

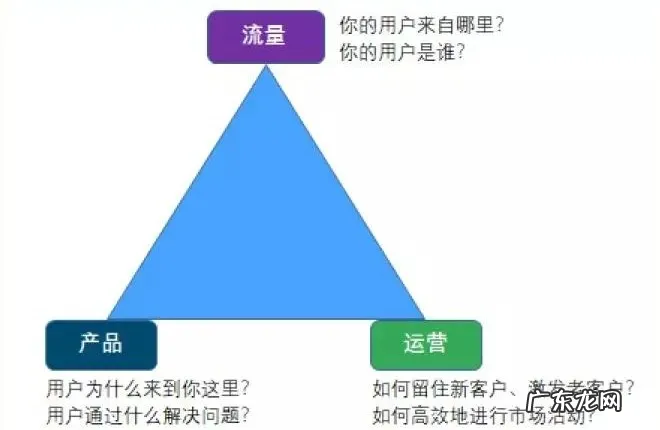

任何一项互联网业务都是由三项因素共同决定的:流量、产品、运营 。 有时候某项因素会更重要 , 但绝不代表管理者可以忽视另外两项因素 。 那些从来不玩游戏的“游戏业务管理层” , 不但不理解游戏产品 , 也不可能理解游戏运营 。 在现实中 , 高效的运营可以大幅延长产品生命周期、提高总体收入;对于像《王者荣耀》这样的大DAU游戏而言 , 运营甚至有可能远比产品的门槛更高 。

文章插图

腾讯和网易这对老冤家 , 在2017年以后的市场份额差距不断拉大 , 往往被外界归因为“腾讯的流量优势太明显” 。 事实上 , 在产品和运营两端 , 腾讯也建立了足够的优势 , 使得网易陷入不利局面:

- 在产品端 , 腾讯以高DAU、低ARPU的电竞游戏为核心 , 而网易以低DAU、高ARPU的MMO及卡牌RPG为核心——前者的商业化和生命周期本来就比后者高几倍 。 有人会争辩说 , 腾讯能做好电竞游戏 , 纯粹是因为它掌握了微信/QQ的社交流量 。 问题在于 , 哪怕我们单纯比较《和平精英》和《荒野行动》两款产品 , 或者《王者荣耀》和《决战!平安京》两款产品 , 也能得出前者质量高于后者的结论 。

- 在运营端 , 腾讯的游戏运营形成了独立的业务线(X5、X8工作室) , 从而能够将成功的运营模板沉淀并复用 , 运营数据也可以打通;网易的游戏运营则是跟着产品走 , 主力产品的运营团队往往互不相同 。 腾讯游戏运营团队非常善于拉回流、做市场活动 , 几乎将运营上升为一种艺术;而网易在这方面仅仅是合格而已 。 (注:2019年以来 , 上述局面有所改变 , 腾讯自研游戏的运营已经跟着工作室走了 。 )

- 如何真正做好DTC?全域消费者运营的三大核心能力

- 如何做好采访工作并撰写优秀的采访稿,看这里!

- 从1到100万,你缺的是运营

- 你所看到的UGC,很可能是品牌的公关行为

- 50~60岁人的健康食谱

- 有什么可以促进皮肤新陈代谢 什么食物可以加速皮肤的新陈代谢

- 猫的生活习惯、爱好、特点分别是什么?

- 6月份有什么水果?6月份有哪些水果?

- 六月份可以种甜瓜吗?六月份可以种香瓜吗?

- 夏至是夏天的开始吗?夏至是几月几日2017?

特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。