二、审美上行:美育实践助力短视频进入“中场”

【短视频构建新型美育空间,青年人成为民乐民曲传播的新力量丨观察】美育是流动的 , 是实践的 , 也是随着历史和时代的步伐不断变化和丰富的 。 新媒体时代 , 美育的范式正在随着媒介技术和审美需求发生改变 , 以抖音为代表的短视频平台已经成为大众审美养成的新舞台 。

“出圈”一词几乎是伴随着自媒体诞生的 , 它的意思是指某个文化或事物的传播突破了固定的受众群体 , 被更多人了解和需要 。 短视频以其独特的传播方式 , 消弭了日常生活与艺术的界限 , 带动了更多艺术形态“出圈” , 发挥了其在美育层面的重要功能 。

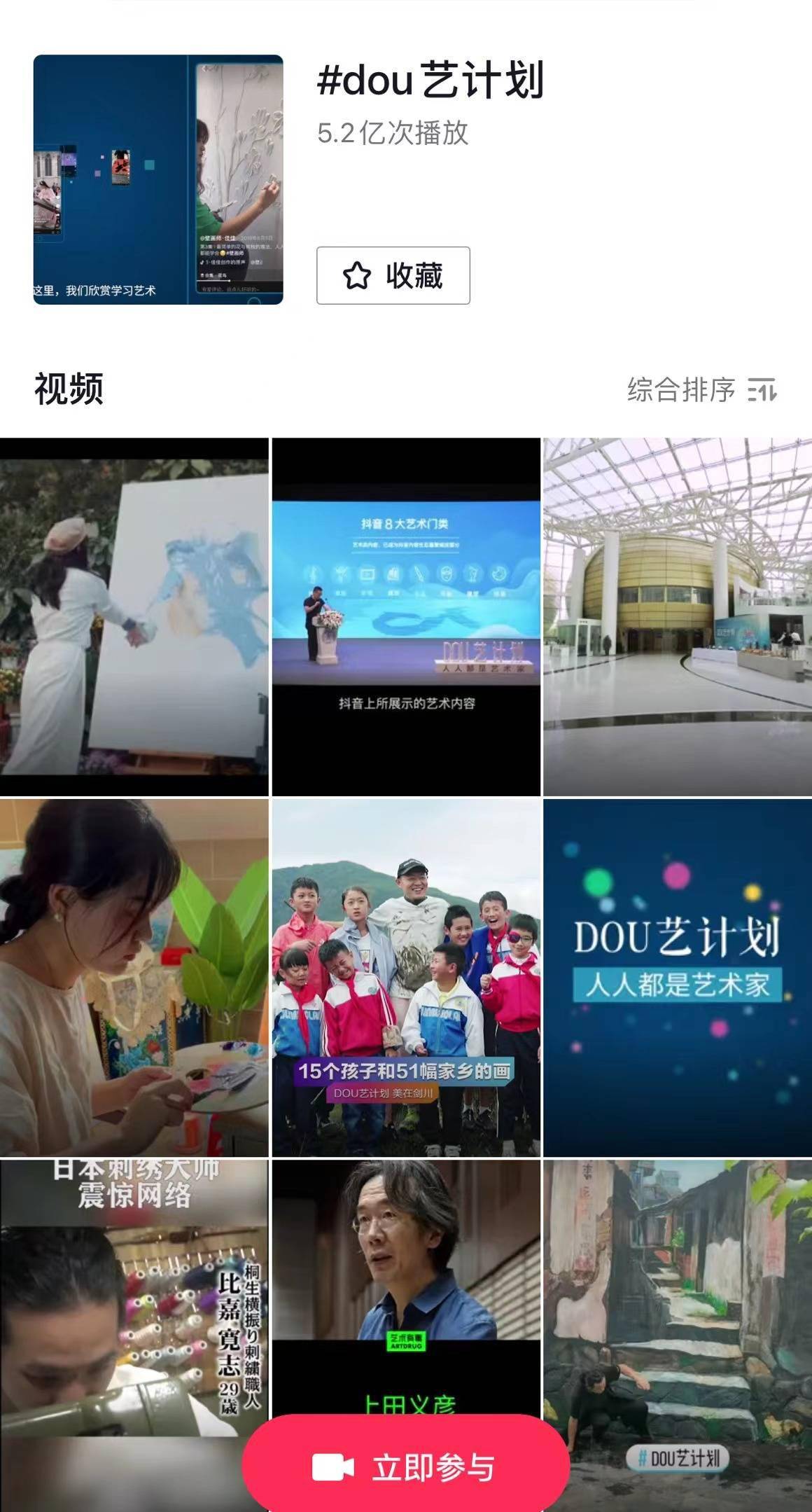

抖音是一款音乐创意短视频社交软件 , 音乐在视频传播中起着重要作用 , 而民乐民曲既作为视频内容的音乐元素 , 也作为主角被不断呈现 , 二者可谓完美融合 。 借助平台的传播特色和优势 , 抖音发起“dou艺计划” , 并开启了短视频昆曲艺术传播专场、短视频戏曲艺术传播专场等特色美育实践活动 。 这些专场活动整合了专业民族音乐人和民间艺人 , 并有效带动了大众的审美取向 , 活动以“人人都是艺术家”为初心 , 同时也切实地为“人人都是艺术家”提供了现实的物质条件 。

文章图片

抖音截图

短视频具有以小博大的传播魅力 , 短视频平台带动民曲民乐“出圈” , 终会带动更多的“圈外”人“入门” , 这种有效的美育实践是一次带动全民审美上行的过程 。 伴随着一批批具有艺术性、审美性的内容注入 , 短视频平台能够成功规避由于低门槛准入带来的审美滑坡危机 。 当短视频平台能够源源不断地输出知识的、艺术的、审美的优质内容 , 并带动审美性内容和日常性内容的无缝融合 , 标志着短视频发展进入了“中场” 。

三、青春语态:新传播方式夯实文化传承力量

改革开放之后 , 随着当代社会快速发展 , 包括民乐民曲在内的传统文化和传统艺术曾经一度受冷 , 重要原因在于其一时难以与当代人快节奏的生活方式和认知方式相对接 , 特别是因此让不少青年人对其“敬而远之” 。

但近年来我们可喜地看到了一种“旧”与“新”的交融 , 也即原来我们误认为是“陈芝麻烂谷子”的“旧”的传统文化、传统音乐 , 却成为了90后、00后等“新新人类”的观看喜好 。 在影视领域 , 如《我在故宫修文物》《大秦帝国》《国家宝藏》《典籍里的中国》《我在故宫六百年》等传统文化类纪录片、综艺节目成为青年人“热追”的焦点 。 而在短视频领域 , 国风民乐受青年人喜爱的景观也非常典型 。 这让我们既看到传统文化、传统艺术不是“陈芝麻烂谷子” , 而是在当代化、青春化、网感化改造之后能释放巨大的观看号召、价值号召;同时 , 这也让我们看到新一代年轻人的“青年理性” , 他们能够更加公允地看待传统文化 , 更加热情地拥抱传统文化 , 更加自觉地传播传统文化 , 形成了青年人热情创作、热衷观看的正向循环 , 这为我们呈现了一个显著的、可喜的文化连续性的逻辑 。

期待随着科技的不断发展 , 青年人还会不断寻找更加新颖的媒介方式 , 通过创意挥洒、智慧铺展 , 为我们不断呈现优质的传统文化、传统艺术作品 , 这也是在不断拓展文艺传承的方式渠道 , 不断释放文艺传承的生命力量 。

四、以短育长:青年日常生活的深层审美

艺术教育和审美培育是一项需要长线投入的事业 , 短视频构建了全新的传播生态 , 它也正自觉地担起了审美培育的重担 , 短视频虽短 , 但它以“短”育“长”也成为大众对新媒介的长远期待 。 为更好地营造深受年轻人喜爱的沉浸式体验 , 为短视频注入价值、审美和理性 , 将有深远的意义 。

特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。