文章图片

然而本雅明认为早期摄影(尤其人像)是带有灵光的 。 早期摄影由于需要超长时间曝光 , 照片明暗层次丰富 , 从暗到明层层递进;人像边缘模糊 , 但表情鲜活 , 闪烁着朦胧而神秘的质感;而且曝光时间越长 , 变量就越多 , 最终出片效果就越不可控 。

这些暧昧性和不确定性给观看主体的想象力留足了空间 , 使客体获得超乎自身物性直观要素之外的超验意义 , 于是灵光浮现 。

我们回过头来检视宝丽来:由于没有底片 , 它的照片是独一无二、不可复制的(相同媒介的意义上);它的影像清晰度低 , 画面昏暗、模糊 , 彩色片的色彩也不准 , 故其复制实在世界的能力很低 , 但风格独特;它的显影过程充满不确定性 , 往往给影像带来莫名所以的神秘印记 , 这让按下快门到显现图像的过程形同巫术 。

这些特性 , 不正是灵光的必要条件吗?若本雅明有幸能够活到二战以后 , 目睹宝丽来的诞生 , 他一定会欣慰于早期摄影中的灵光借由这种摄影新技术再度还魂 。

文章图片

影片展示的其他模拟产品或技术 , 或多或少也具备承载灵光的可能性 。 比如黑胶唱片 , 唱针与唱片声槽的物理摩擦带来天然的底噪 , 使得声音不那么清晰和干净 , 而这恰恰给人以音色“温润”的幻觉;而且由于黑胶唱机及音响在设备和使用上的复杂性 , 欣赏黑胶唱片也是相当具有仪式感的 。

由此 , 我们就能理解以博士为代表的“模拟党”追求的是一种属于古典艺术的神性之美 。 他们是一群美学保守主义者 , 试图在灵光消逝的年代里发现和留住仅存的些许灵光 。

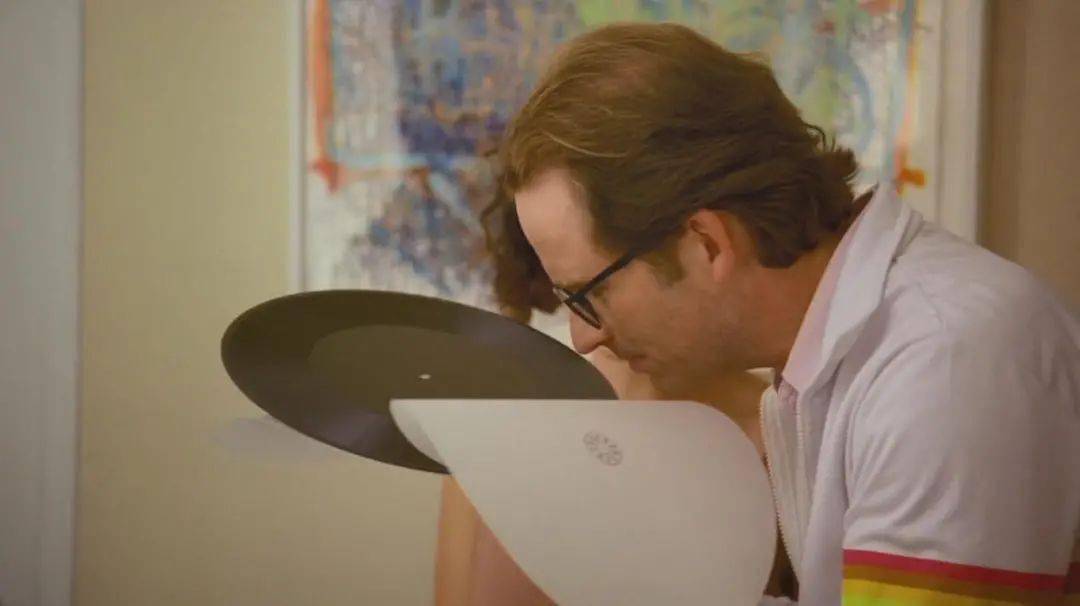

而博士无疑是其中的“激进分子” 。 他对模拟的爱简直到了恋物癖的程度——他的真实观就是物质实在性 , 不仅要能够看和听 , 还要能够触摸 , 甚至能够闻和舔 , 否则就不够真实 。

片中展现的他的典型“症状”就是喜欢嗅闻介质的气味 , 从胶片到黑胶唱片 , 还给人安利这些东西气味之美妙 。 那份陶醉 , 犹如书虫之于油墨香 。 在访问脸书总部时 , 他还问道脸书的气味是什么 , 问得对方一脸茫然 。

文章图片

倘若理解博士的追求 , 就会懂得这种怪癖并非无缘无故 。 从手工原创到机械复制 , 灵光消散是媒介技术变革的结果 。 这里的决定性因素是媒介 。 按照马歇尔·麦克卢汉媒介论的说法 , 媒介即讯息 , 也就是说 , 媒介是其内容本身 。

这意味着 , 真正有意义、改变感知世界的方式、塑造生活形态的 , 不是内容 , 而是媒介 , 也就是内容的载体 。 在此意义上 , 博士的恋物癖也就情有可原:这不是爱屋及乌 , 而是由于美与承载它的媒介本就是一体两面 。

麦克卢汉的另一个重要论断是媒介是人延伸 。 这很容易理解 , 比如交通工具是腿的延伸 , 电子媒介是意识或者说中枢神经系统的延伸 。 然而人们往往会忽视麦克卢汉对这句话的进一步展开:延伸意味着截除 。

这就是说 , 强大的媒介替代了它所延伸的那部分身体的功能 , 令其退化 , 形同截除 。 在此意义上 , 我们也不难理解模拟党对数码产品和技术的拒斥:电子媒介“截除”了大脑 , 令审美感受力退化、想象力萎缩 。

特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。