以用微信回复工作消息这件事为例 。 如果你打开微信的目的是找小张对接一项事务 , 那在点进微信前先深吸一口气 , 同时在脑内跟自己确认一下「我要找小张聊工作」这个目标 。 之后再打开微信 , 无视一切红点、提示或消息推送 , 通过搜索框找到小张的名字 , 点进去把你要发起的话题告诉对方 。

一旦这个过程开始了 , 大脑就会自动建立「找小张聊工作」这个任务的标记 , 你会在之后的一段时间里一直记着它 , 大脑和身体都不容易脱线 。

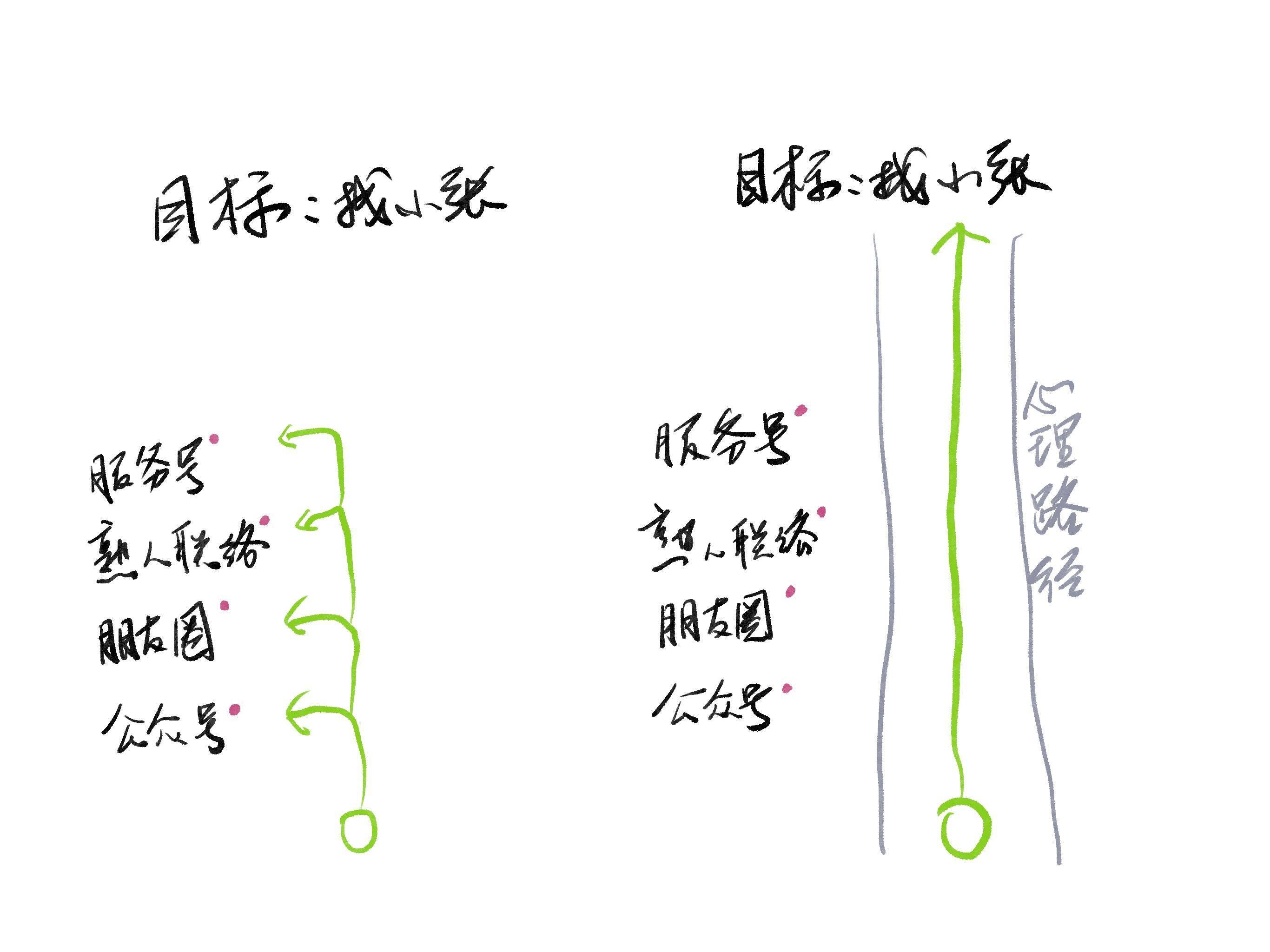

文章图片

建立心理路径(右)的原理是利用大脑喜欢简单目标的特性 , 先建立一个临时目标 , 然后屏蔽一切干扰直奔主题 , 避免被中间流程打扰

如果你很容易受到干扰 , 那也可以将心中默念改为口中默念 , 不用发出声音 , 只需要口型重复你要做的事情就好 。 这个办法看起来虽然有点傻 , 但是能有效地通过行为来反向调动大脑保持集中 , 避免半路分神 。

事实上 , GTD 体系里强调「先把一切想法丢进 Inbox 里」 , 就是利用了大脑的这个特点 。 只是在实际操作中 , 如果连微信上临时找个人这样的事都要先丢进 To-do 应用 , 未免流程太长 。 而且很可能在你打开 To-do 应用的时候就已经忘了自己要干吗 , 得不偿失 。 因此 , 调动大脑的缓存机制 , 采取口中默念无疑是更实际的选择 。

先吃一个青蛙

基于「将工作难度与注意力的投入相匹配」的原则 , 我想推荐一个完全改变了我的工作习惯的理论——吃青蛙理论 。 工作中 , 总有一些事务是你最不想做的 , 它们可能很琐碎 , 也可能很复杂 , 每当你想起来这些工作你就头大 。 为了不完成这些困难的工作 , 你可能会磨磨蹭蹭地做一些零碎或边缘的工作 , 迟迟不愿意直奔主题 , 不仅浪费时间 , 而且会导致拖延 。

吃青蛙理论的核心内容即:每天最先从这些恶心的工作开始 , 一旦最难的工作完成了 , 之后的工作其实就没有那么难了——麻烦的工作就像青蛙 , 你会因为恶心而不愿意吃掉它 , 但一旦吃掉了 , 最大的麻烦也就解决了 。 这个过程很像登山 , 如果你在精力最旺盛的时候一口气登上山顶 , 之后的路就都是下坡 , 越走越顺 。 反之 , 如果你总觉得山太高而不断在山脚下徘徊 , 等你最终下定决心登山的时候 , 即使有心气 , 可能也已经没体力了 。

在实践中 , 我还会配合「先做五分钟」的技巧一起进行 。 人们之所以不想一上来就做困难或复杂的工作 , 往往是因为项目体系过于庞大 , 觉得自己无从下手 。 在这种情况下 , 可以引导自己「先做五分钟」 , 从一点点基础的准备工作做起 。 譬如我今天需要做一份 PPT , 头五分钟我会先建立文档 , 选一个风格或模板 , 把每个大板块的标题输入进去 , 或者大致构思一下 PPT 的结构 。 五分钟过完后 , 其实我已经进入了状态 , 工作也会持续细化 , 进入对细节的填充和完善阶段 。

——人的思维是具有连贯性的 , 一旦任务开始了 , 大脑就会不断思考下一步该做什么 , 当五分钟过去的时候 , 你已经进入了专注工作的状态 。

正如前文所言 , 吃青蛙理论是对我工作习惯影响最大的理论之一 , 在安排每日工作的时候 , 我也会选出一件「今日必行」的重点工作 , 并且把它放在我状态最好的时段来做 。 在其它时间段 , 我则安排类似微信约稿、飞书对接工作、填写稿酬结算等相对独立且零碎的小工作 , 最终让专注度和工作内容达成匹配与平衡 。

特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。