几乎没有掀起太多水花 , 电影《黑客帝国:矩阵重启》(下简称《黑客4》)今天在大陆的院线公映了(流媒体版早在一个月前就已上线) 。

作为时隔20年后《黑客帝国》系列的续作 , 《黑客4》与被奉为神作的前三部曲相比 , 可谓口碑“扑街” , 豆瓣和IMDb的评分都只有5.7分 , 差评声不绝于耳 。

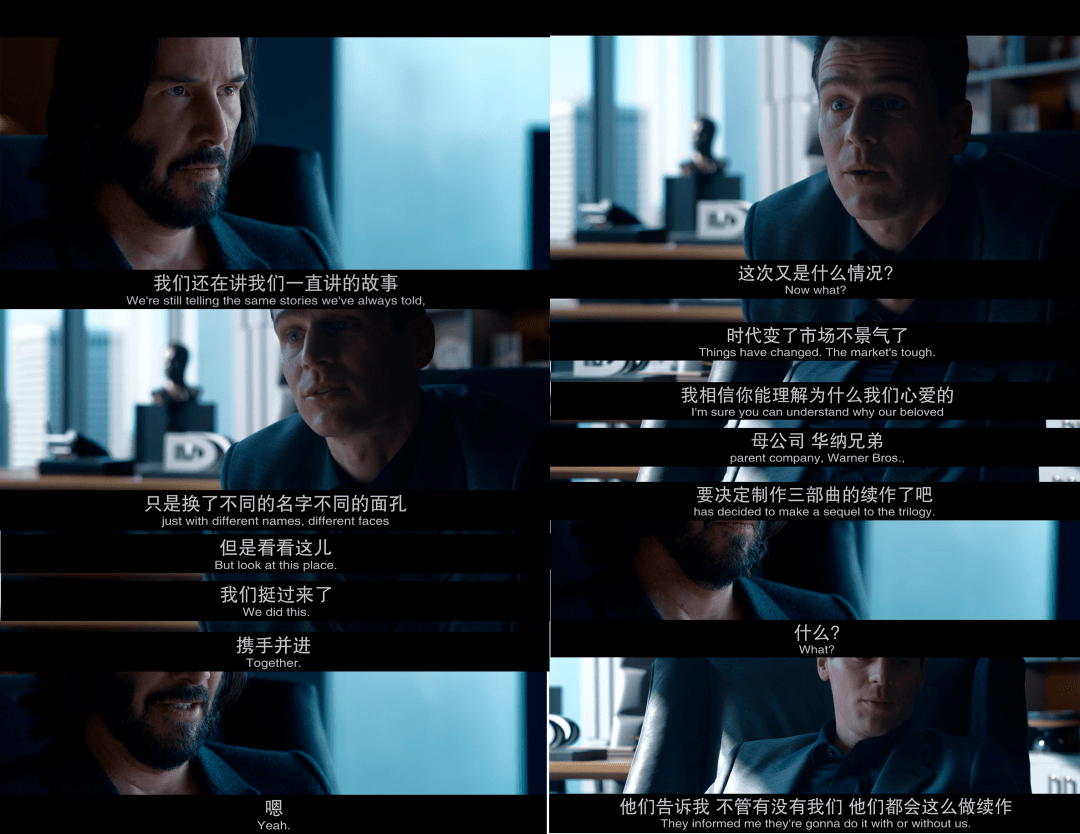

但《黑客4》显然不能简单归结于传统的“好莱坞创造力黔驴技穷、只会毁续集”之说 , 因为在电影一开头 , 出现了一段亦真亦幻的自嘲——

尼奥还困在矩阵之中(在《黑客4》里 , 前三部电影被设定为是《黑客帝国》的游戏 , 尼奥则是创始人) , 史密斯特工(设定为公司合伙人)则告诉他 , 虽然他已经在20年前就宣布这个系列完结 , 但是母公司华纳认为 , 是时候再做一款《黑客帝国》的游戏续作了 , 而且华纳与他们的合同里规定:无论他点不点头 , 华纳都有 权力开工 。

文章图片

这无疑是《黑客帝国》系列主创沃卓斯基姐妹埋在电影中的自我解构 , 好像导演拉娜·沃卓斯基抱着一种与其让别人糟蹋、不如让自己亲手毁掉 , “破罐子破摔”的心情在创作 。

那么 , 《黑客4》是否真的一无是处 , 它到底是真正的矩阵重启 , 还是毁童年的“诈尸还魂”(英文片名为“resurrection”)?时隔20年 , 我们又该如何看待经典的《黑客帝国》三部曲?

01.

黑客帝国:最完美的三位一体

1999年是一个神奇的年份 。

那一年 , 互联网刚刚起步 , 在美国 , “dot-com泡沫”方兴未艾 , 在中国 , 网络只是极少数人的特权 , 连后来遍布大街小巷的“网吧”这个词都不存在 , 当时的叫法 , 叫“电脑房”或者“游戏室” 。

当时流行的小道消息 , 是一个现在年轻人可能压根没听说过的法国人诺查·丹玛斯大约在500年前做出的一个预言:1999年7月4日 , “恐怖大王”将从天而降 , 世界末日到来 。

电视机里专门介绍过一个重要的全球性事件:“千年虫危机” 。 因为计算机计数bug导致的全球危机 , 那可能是计算机网络第一次以一种具象的形式 , 影响到我们的生活 。

《黑客帝国》第一部于1999年3月24日全美首映 。 当时的中国电影市场还没有现在那么发达 , 很久以后我才在DVD上看到这部电影 , 被震得手脚冰凉 。 到现在 , 尼奥从矩阵中醒来 , 看到周围无穷无尽的营养舱的那一刻 , 仍然是令人印象最深刻的科幻场景之一 。

文章图片

《黑客帝国》(1999)

《黑客1》出现在1999年 , 有着某种古怪的宿命感 , 正好在世纪末 , 一个极为科幻的年份 , 出现了科幻电影的最高峰(或许没有之一) 。

直到现在 , 人们仍然为《黑客帝国》着迷 , 从“子弹时间”到“红蓝药丸” , 从黑色的皮衣墨镜到绿色的虚拟世界滤镜 , 黑客帝国贡献了无数经典的美学元素和科幻概念 。

《黑客帝国》系列为什么在科幻史乃至电影史上有着如此的崇高地位?答案是三位一体(Trinity):哲学和科幻概念、世界构建、动作场面 。

《黑客帝国》(The Matrix , 1999)?开场 , 尼奥从梦中醒来 , 正好他的一个客户过来找他拿货;尼奥从一本书中找到了那张光盘 , 镜头专门给了书封一个特写:鲍德里亚的《仿像与模拟》 。

《黑客帝国》是极少数将哲学理念带入大众通俗娱乐的电影 , 从古典的柏拉图洞穴寓言 , 到认识论 , 到后现代的拟像理论 , 景观世界 , 这系列几乎无所不包 。

特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。