许柯在反依赖尝试中也有过来回拉扯 , 在他的比喻中 , 那个过程就像“聪明的蜘蛛织出一张结实的网方便前行 , 行为却又永远困在了这张网上” 。

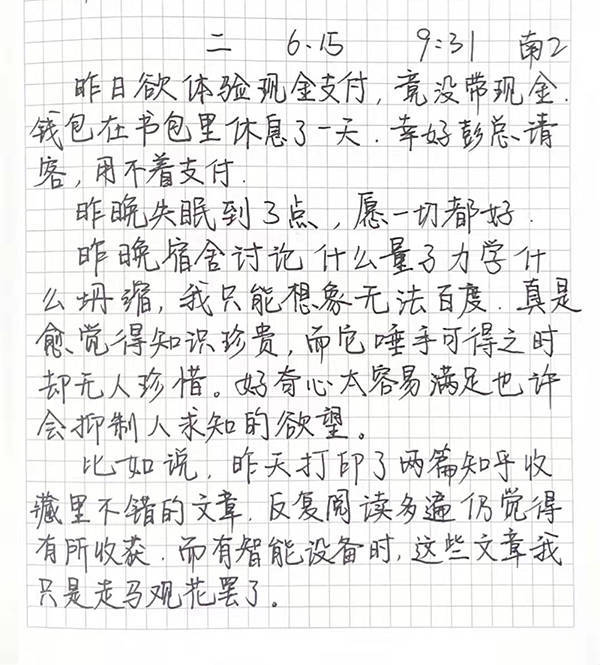

大三时他做过一周“无智能设备+使用现金”实践 , 好处在于“解放了时间和注意力” 。 当时他打印了两篇在知乎数据库里收藏已久却没有仔细阅读过的文章 , 反复阅读后收获良多 , 记忆犹新 。

他把此前在智能设备里“收藏”好文章的习惯打了个比方 , “我像一个渔夫……打上的鱼炖了吃两口放进冰箱赶紧重回海边 , 生怕错过打捞下一条鱼的机会……可是这片海的鱼实在太多了 , 打鱼也是有成本的 。 ”

许柯记得 , 《社会心理学》里讲过多的选择造成人的满意度下降 。 在离开智能设备的一周里 , 至少他的选择变少了 , 心情“简单和舒畅了不少” 。

难办的在于:他用现金支付 , 平日网购2分钟能买到的电影票 , 线下选座购买要花10分钟 , 享受不了优惠 。 期末前的课堂 , 大家拿着平板对电子资料圈圈画画一边搜索 , 他只能拿着一本书咬文嚼字 。 现代生活、联络深度依赖智能设备 , 他每晚“特赦”自己用手机处理社团信息对接、同学交流的相关事项 。

一周体验结束 , 他拾起智能设备借助互联网学习、补充笔记 。 于他而言 , 技术改善生活、提供便利的部分不需要被强制舍弃 , 他在日记本上写下 , “无论网络还是生活 , 要找到自己的节奏 。 ”这是他实验后更大的收获 。

文章图片

许柯的日记

黎冉也是这样想的 , 她认为技术一体两面、利弊各半 , “没必要非得做一个生活家 , 什么都不用 , 住在山顶上 。 ”在她抵抗“手机沉迷”的过程中 , 会借助办公效率App , 用能改善人生活的技术抵抗让人沉迷的技术 。

“进入生活”

尝试戒除数字依赖后 , 王雁北空出了时间推门外出 , 感觉所有的感官都被调动起来了 , “进入生活让我看到很多以前不知道的东西 。 ”

她家附近有梧桐树 , 慢慢散步 , 她听到车开过马路的马达声、风吹拂树叶的“沙沙”声、上海的爷爷奶奶在交谈 。 中间的小道会很安静 , 仔细观察能看到周围人各异的状态 。 购物时 , 她和进出口折扣店的老板、菜摊老板愉快地聊天 。

她尝试走了一条以前没走过的街 , 沿途看着一幢幢特色建筑的介绍 , 感受到“原来这个地方以前曾经有过这些人、这些事情” 。

左颖也会有意识地与住宅附近的餐饮店、电器维修店、废品回收站人员接触交谈 , 和一家零食杂货店的老板成了熟人 。 有时需要购买商品她会直接给老板打电话 , 老板转行后还帮着周边老客户低价进一些生活物资 。 “我觉得这样的购物形式更有温度有人情味 。 ”她说 。

做携带诺基亚实验的关蕊如今将手机使用日时长控制在了2小时内 , 留下了更多时间进行深度阅读 。 杨璐和同事一起写下了“互联网消失的40件事” , 例如问路、光盘、放空、耐心、长相真实的照片 , 纪念这些正在消隐的美好 。 在广州的李醒发现看纸质地图能让自己在脑海中“点亮城市中的地理坐标” , 地方与地方之间有了联系 , 不再是数字中的一个个端点 。

放下手机30天 , 宋宇觉得“内心更轻松了” 。

为了改掉睡前睡醒下意识刷电子设备的习惯 , 宋宇把手机放在了家里的进门处充电 , 不带进卧室 。 相替代地 , 她放了一本书在床头 , 晚上习惯性地翻几页 。

她以前常打网约车、订外卖 , 实施计划中 , 她选择乘公交车 , 自己做饭或者吃食堂 , 一个月省下了3000元 。 一些外卖软件会在饭点提醒用户可以点餐了 , 宋宇觉得 , “有些需求可以被替代 , 或者本来不存在 。 ”

特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。