文章图片

反思

我以为 , 外公笔记最大的可取之处在于充分利用了活页本的灵活 。 活页本便于随时加纸或调整顺序 , 这样一方面使得结构非常清晰 , 另一方面也适应终身学习不断积累的需求 。 一定程度上看 , 他的活页本与卡片盒的核心思想基本是相通的 , 这一点也是最让我意外与欣喜的 。 下文主要谈一谈关于笔记结构、索引和链接的问题 。

活页本与卡片盒

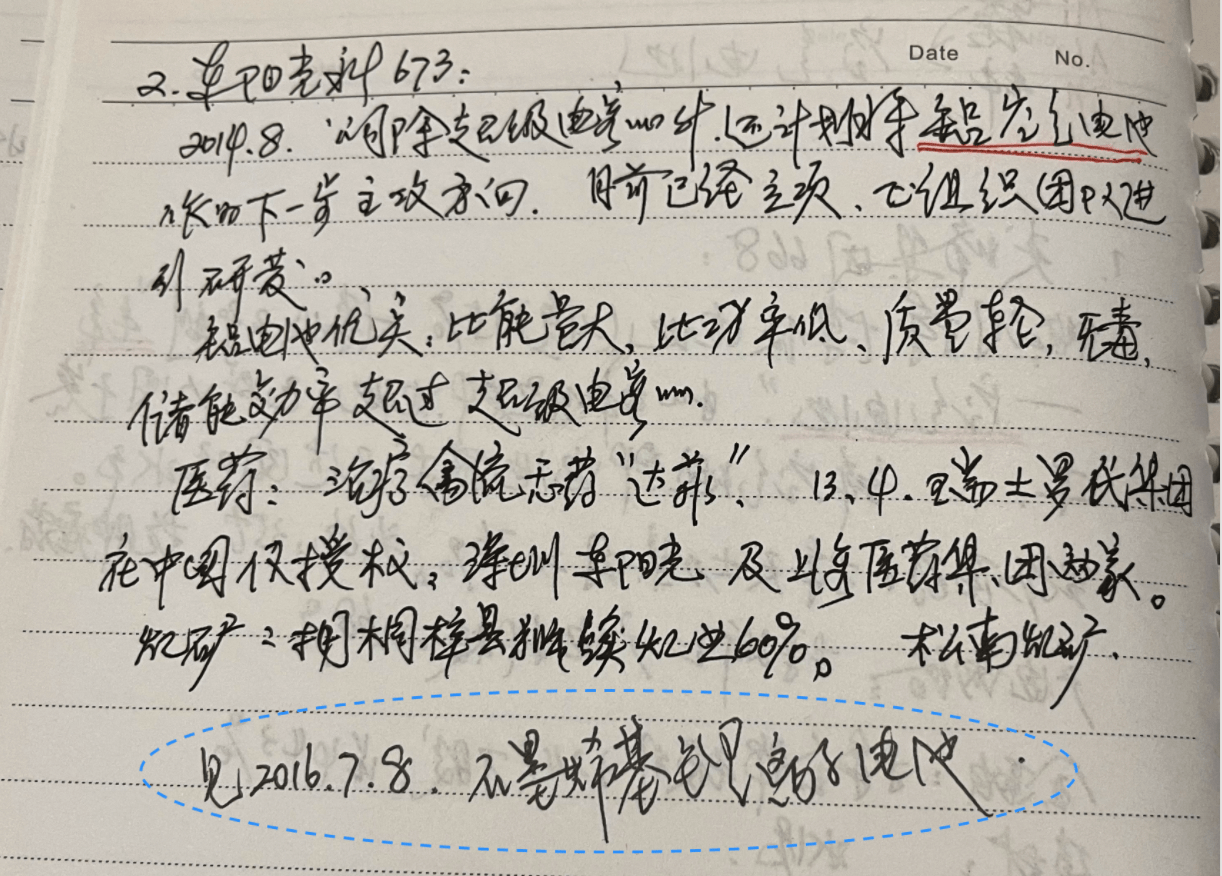

在读了卡片盒笔记法一书之后 , 就总会想拥有一个装满各种卡片的柜子 , 实操一下卢曼教授的方法 。 这回整理外公笔记的时候意识到 , 外公的活页本实际上也就是他的卡片盒 。 卡片盒的一大要义是将相关的卡片排在一起 , 外公的笔记恰恰是一个专题下不断补充新信息 , 相关专题前后陈列 。 同时 , 在写新的笔记时可以不断回顾前后信息 , 加强联结 。

《智识的生产技术》一书里 , 作者其实也提到他们卡片非常时候做田野调查 , 但卡片容易散落 , 因此他们采取了打孔穿线的方式 。 换言之 , 其实就是把卡片做成了活页本 。

这里的区别在于外公会把新日期下的笔记写在同一张纸上 。 若将每一张活页纸看作一张卡片 , 这里外公并没有每一个原子笔记单独一张卡片 , 但个人认为这种操作本身没有大碍 , 可能还更方便回顾 。 只要每一页(每一个卡片)上记录同一个专题内容即可 。

此外 , 外公的笔记对他来说类似于永久笔记 , 每个段落写得非常完整 。 或许也正是因为这些笔记经过了思考和认真写作印象比较深刻 , 找起来不是很难 , 因而他的索引和链接系统几近缺失 。 (他有专门写随手记的本子 , 那些都不是活页本 , 记录一些零散的信息 。 )

活页本与结构化

外公的笔记让我在笔记系统的结构设计上有了新的思考 。 当我们面对一个新笔记本 , 或新笔记软件时 , 常常苦于如何建立合理的文件夹体系 , 如何构建合理的笔记结构 。 但事实上 , 如少楠《从目标到工具再到方法 , 十年产品人的知识管理体系》一文中提到 , 当我们刚开始了解一个领域的时候因了解不深 , 恰恰是最难把握结构的时候 , 我们需要积累到一定的笔记量后让结构慢慢浮现出来 。 因此 , 当下流行的一些笔记软件则凸显自己可以不用建立文件夹体系 , 打开就写 。 我深以为然 , 因而在自己的实践中不断尝试摆脱自上而下的模式 , 即先建立笔记框架 , 再依框架做记录 , 但由于笔记量一直不大 , 因而还没有到真正地浮现结构的时候 。 当我看到外公笔记清晰的结构 , 忆起这么多年来看他一步步增加内容的过程 , 也给了我许多信心 。

但事实上 , 我们通常也不会从完全混沌中开始 , 总会有一些初始结构 , 就如外公会首先依行业、板块分不同的笔记本 。 个人认为实践中我们可能需要融通自上而下和自下而上的方式 , 初期可以先有一个简单的分类 , 这样不至于完全混乱 , 但也不必苛求一步到位建立完美的体系 , 让结构随着笔记的充盈而不断优化 。 那么 , 选择一个便于调节的工具就显得尤为重要了 。

但似乎无论是什么类型的笔记 , 都可以充分利用活页本灵活这一特点来帮助我们建立结构 。 比如说 , 我自己有一个 A4 开的纸质笔记本 , 记录每天学术生活的方方面面 , 几乎遵从「一元论笔记法」(参加奥也宣之《如何有效整理信息》一书)的方式 , 相当于一个以时间戳为索引、包罗万象的大杂烩 , 我将它作为自己的收集箱 , 会对本中的内容做进一步整理 。 但整理的时候确实会常常遇到问题 , 因为时常几个研究课题并行 , 因而发现前后笔记内容常常并不相关 。 本来打开一页可以回顾一下前文 , 但时常由于不是同一课题而直接放弃回顾 , 其实损失巨大 。 我近期也计划将我的收集本换成一个活页本 , 专题化管理 。

特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。