文章图片

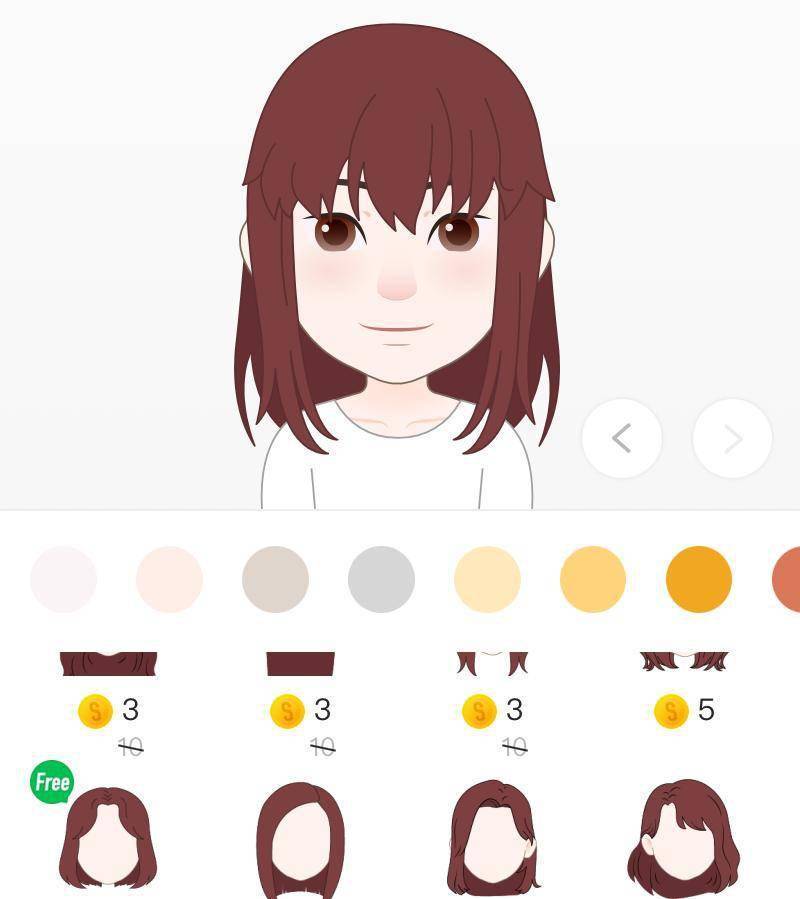

▲在社交app“Soul” , 用户可以自己“捏脸”——组合各种风格五官和发饰作为展示给他人的头像 。? Soul

在参与“优雅”的构建过程中 , 网友也塑造了一种更美好的个人形象 。 因为在消费主义的视域里 , “优雅”就是一种更加令人赏心悦目的景观 , “个人也正是通过商品化的过程将自己打造成了景观 , 因此重要的是一种身份标签带给他人的形象” 。 所以很多人殚精竭虑在各种社交软件上打造个人形象 , 让自己成为“景观”的一部分 。 从朋友圈的P图到闹得沸沸扬扬的“名媛拼团” , 都有此意 。

人们又会失去些什么呢?

法国学者居伊·德波早在《景观社会》中有所预警:当我们沉溺于景观光怪陆离的幻像之中 , 滋生的可能是一种假的需求 , 并失去了探索生活本真的动力 , 仿佛普通的、真切的生活是不值得过的;而那些能够掌控景观、塑造“拟态环境”的人 , 就轻而易举地获得了操控整个社会生活的能力 。

▌可及的“优雅”

小红书在这一次反炫富的整顿中 , 提到了今年3月曾推出《社区公约》 , 将“避免炫耀远超常人的消费能力”、“是否对他人有用”作为判定用户真诚分享的重要标准 。

反对炫富 , 既是为了迎合“清朗”行动的整顿需求 , 还有很关键的一点 , “炫耀远超常人的消费能力”与小红书的“种草社区”定位是相悖的 。 “种草”其实就是安利 , “我觉得很不错 , 你也很容易效仿” 。 换句话说 , 小红书上面的“优雅” , 必须是可及的、网友伸手就够得着的 , 而不是高高在上、可望不可即的炫富 。

这种可及的“优雅” , 尤其受到小资(也可以称为“预备中产阶层”)和中产阶层的青睐 。 根据易观千帆数据 , 小红书月活用户约1.48亿 , 24岁以下用户占比高达44.99% , 中等消费者、中高等消费者总占比高达75.62% 。

按照布尔迪厄的“区隔”理论 , 一个阶层在成长过程中 , 需要通过经济资本、政治资本、文化资本确定自己的身份 , 并将自己与其他阶层区隔开来 。 “经济资本”可以代代相传 , 并转化为其他资本;“社会资本” , 简单地说 , 就是拼背景、拼阶层、拼地位、拼关系……而很显然 , 无论是经济资本还是社会资本 , 大多数小资和中产并不具备 。

“文化资本”是小资与中产唯一可及的资本 , 可以表现为审美趣味、学识教养、风度技能等 , 这些是可以通过文化熏陶、品位训练和生活方式的模仿获得 。 所以 , “文化区隔”是中产阶层的惯用手法 , 他们通过品位、趣味、格调来明确自己的阶层边界 。 比如丰富的藏书(也许只是摆设)、喝星巴克、吃牛油果、周末野餐 , 来证明自己的“优雅” 。

文章图片

▲“品味被打上阶层的烙印 。 ” ?《惊呆了!原来这就是社会学》 , 南海出版社 , 2021

雷小山(Shaun Rein)在《廉价中国的终结》(The End of Cheap China)一书中如此诠释星巴克在中国的成功:“人们喝星巴克咖啡是为了在咖啡杯里小小体验一把梦寐以求的奢华生活 。 对许多人来说 , 星巴克咖啡事实上是住房、汽车以及超出财力范围的奢侈享受的替代品 。 ”这同样也是小红书如此成功的原因之一 。 它所构建的“优雅”生活是很好模仿的 。 小资与中产由此确认自己的阶层属性 , 底层平民也由此“体验一把梦寐以求的奢华生活” 。

这种可及的“优雅”虽然看来有些可笑 , 但对于处于困顿生活中的人来说 , 有时却是一种难得的慰藉 , 生活太苦了 , 可及的“优雅”甚至成为暂时的逃逸之地 , 以安慰自己过得并不那么差 。 这让人想起张爱玲的一段描述:“生在现在 , 要继续活下去而且活得称心 , 真是难 , 就像‘双手擘开生死路’那样的艰难巨大的事 , 所以我们这一代的人对于物质生活 , 生命的本身 , 能够多一点明了与爱悦 , 也是应当的 。 ”

特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。