2021年11月9日 , 南非首次从病例样本中检测到一种新冠病毒变异株 。 11月26日 , 世界卫生组织(WHO)根据SARS-CoV-2病毒进化技术咨询小组的建议 , 将其定义为第五种“关切变异株”(VOC) , 取名希腊字母Omicron(奥密克戎)变异株 。

截至1月17日 , 118个国家提交了奥密克戎病毒基因组序列374314条 , 奥密克戎变异株已成为全球优势流行株 。 2021年11月27日 , 奥密克戎输入中国香港;2021年12月9日 , 该变异株首次输入中国内地 。 自2022年1月8日之后 , 奥密克戎正式在天津、河南、深圳等地发生聚集性感染、跨省传播 。

“没有想到病毒能够变化这么大这么快 , 这一点也是出乎意料 。 ”中国科学院院士、上海市免疫治疗创新研究院院长、上海交通大学医学院教授、清华大学医学院教授董晨在接受澎湃新闻(www.thepaper.cn)采访人员采访时如是表示 。

作为一名资深的免疫学专家 , 董晨重点探讨免疫耐受和免疫应答的分子调控机制, 以理解自身免疫和过敏疾病的发病机理, 并探索新型肿瘤免疫治疗 。 2021年 , 国际学术期刊《自然·免疫学综述》(Nature Reviews Immunology)回顾了过去20年免疫学领域的20项标志性进展 , 董晨的两项成果入选其中 。

在这场已蔓延超过2年的COVID-19大流行中 , 董晨在密切关注新冠病毒突变本身和免疫应答之间的关系 , 以及新冠康复者和疫苗接种者对变异株免疫保护力的改变 。

此次奥密克戎变异株的特殊之处在于 , 其在刺突蛋白出现了大量的基因突变点 。 实际上 , 作为RNA(核糖核酸)病毒中的一种 , 新冠病毒的易于突变在科学家们的准备之中 , “它自己在复制过程中的复制机器就没有像人类基因复制那么准确 , 这是RNA病毒的一种‘天性’ 。 ” 清华大学医学院和万科公共卫生与健康学院教授张林琦此前在接受澎湃新闻(www.thepaper.cn)采访人员采访时表示 。

文章图片

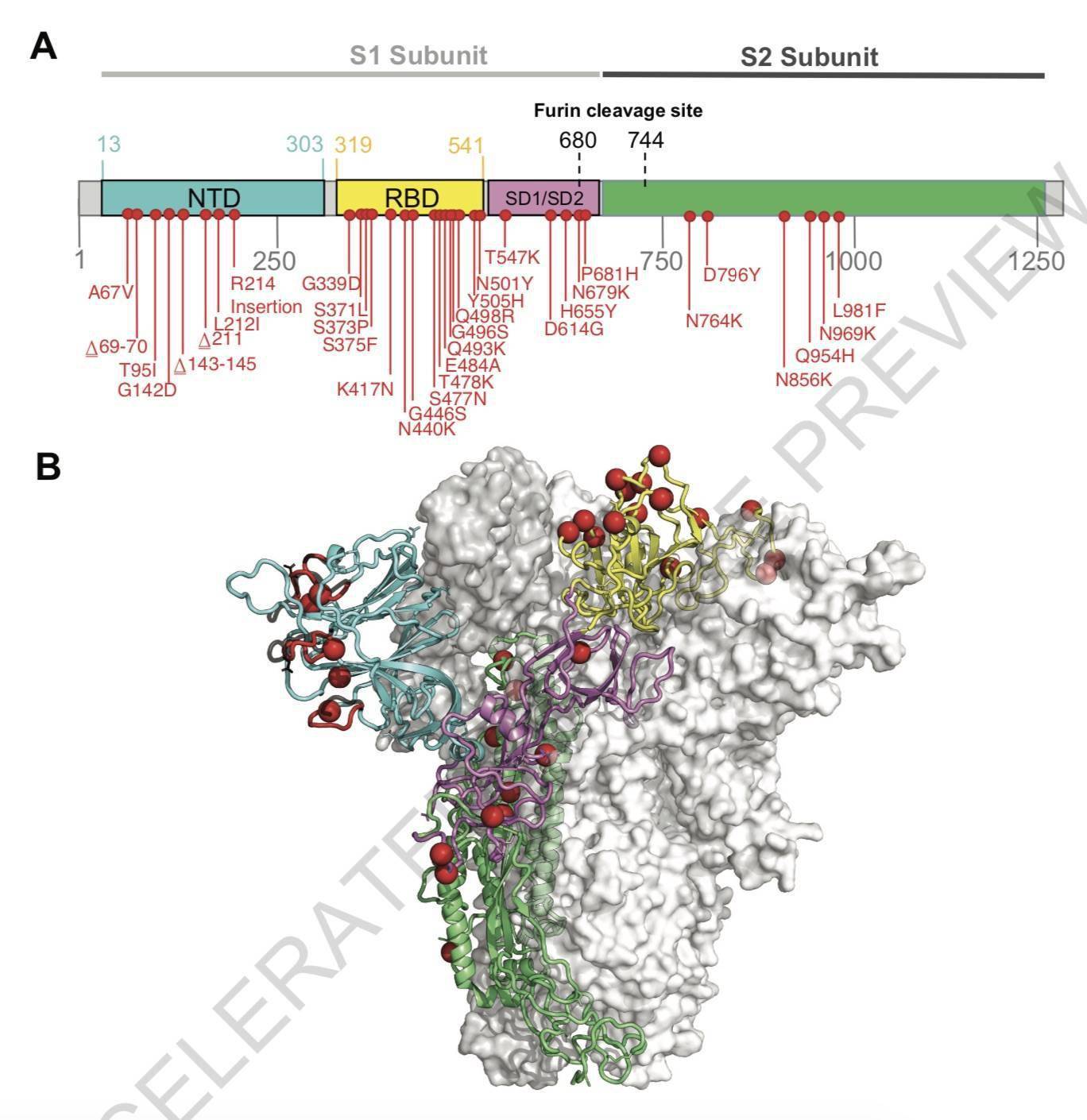

BA.1/Omicron的分子图谱 。 南非柳叶刀实验室等研究团队《自然》论文

顶级学术期刊《自然》(Nature)1月11日在线发表了由南非柳叶刀实验室、博茨瓦纳-哈佛艾滋病研究所伙伴关系等49家科研机构和单位的研究团队联合完成的一项研究 。 该研究描述了新冠病毒变异株奥密克戎在南非被鉴定的经过以及早期的快速传播 。 研究团队正是首次报告发现奥密克戎的团队 。

澎湃新闻(www.thepaper.cn)此前报道 , 研究团队在论文中分析 , 奥密克戎变异株主支BA.1的独特之处在于 , 其刺突蛋白上有30多个突变 。 15处发生在刺突蛋白受体结合域(RBD) , 其中5个(G339D、N440K、S477N、T478K、N501Y)已被单独证明增强了和人血管紧张素转化酶2(hACE2)的结合 。 7个RBD突变(K417N, G446S, E484A, Q493R, G496S, Q498R和N501Y)预计会对RBD靶向中和抗体(NAbs)的4大类中至少3类的结合产生中度到强烈的影响 。

研究病毒突变也是张林琦团队最重要的方向之一 。 张林琦在最新接受澎湃新闻采访人员采访时表示 , “包括新冠病毒、艾滋病毒等 , 我们的研究目标就是找到广谱中和抗体 。 ”在过去的2年里 , 张林琦团队和其他团队合作 , 获得了上千个抗体 , 在有“关切变异株”来袭时 , 他们需要进行密切评估手里的“抗体储备库”是否仍然有效 。

根据此前团队和国际上其他实验室发布数据 , 张林琦等人此前开发的罗米司韦单抗(BRII-198)并不受奥密克戎变异株所影响 , 保持了对奥密克戎变异株的中和活性 。

然而 , 除中和抗体之外 , 张林琦也在关注着免疫系统中另一个重要的角色——T细胞 。 如果说B细胞产生的中和抗体是“巡逻兵” , 时刻准备清理病毒 , 那T细胞则被称为“杀手细胞” , 直接负责攻击被病毒或其他病原体感染的细胞 。

特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。